Diagnose einer CED

CED zu diagnostizieren ist nicht immer einfach. Oft gleichen die Symptome in der ersten Manifestation denen anderer Erkrankungen.

Im Frühstadium der Krankheit ist die Diagnosestellung für den/die Ärzt*in manchmal schwierig. Betroffene können eine Diagnose unterstützen, indem sie über Ihre Beobachtungen und Beschwerden sprechen und diese genau beschreiben. Empfehlenswert ist in jedem Fall erfahrene Spezialist*innen, d.h. Gastroenterolog*innen aufzusuchen.

Untersuchungen zur Diagnostik

Bildgebende Verfahren:

- Sonographie (Ultraschalluntersuchung) des Darms

- Koloskopie (Darmspiegelung), ggf. Gastroskopie (Magenspiegelung)

- Herkömmliche Röntgenaufnahme mit Kontrastmittel, Computertomographie (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT)

Laboruntersuchungen:

- CRP (C-reaktives Protein)

- Blutbild (BB), Eisen, Ferritin

- Stuhlkultur

CALPROTECTIN

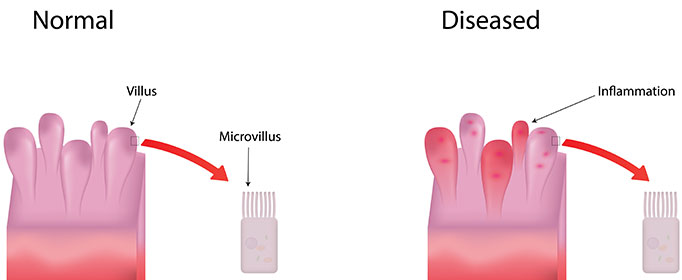

Als Biomarker für intestinale Entzündung dient die Bestimmung von fäkalem Calprotectin. Dieses Protein zeigt die Einwanderung von Neutrophilen in die Darmschleimhaut und gibt somit Informationen über das Ausmaß der Entzündung. Als nicht-invasives Messkriterium kann hiermit der Verlauf der Krankheitsaktivität überwacht und ggf. ein Schub frühzeitig erkannt werden.

Eine Erhöhung der CRP-Konzentration kann Hinweis auf eine entzündliche Erkrankung sein. Zudem können ein Mangel an Vitaminen und Spurenelementen, als Ausdruck der eingeschränkten Darmfunktion, oder eine Anämie (Blutarmut) mit einer Blutuntersuchung aufgedeckt werden.

Symptome

Die ersten Symptome, die auf ein mögliches Vorliegen einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung hindeuten, sind: länger anhaltende Bauchschmerzen, Durchfälle und Gewichtsverlust. Zusätzlich können Fieber, Müdigkeit und allgemeines Unwohlsein hinzukommen. Bei Auftreten oben genannter Symptome ist eine Untersuchung durch den/die Hausärzt*in (Allgemeinmediziner*in/ Gastroenterolog*in) von größter Bedeutung, da ein frühes Diagnostizieren späteren Komplikationen vorbeugen kann. Bereits in der Primärversorgung sollte eine Blut- und Stuhluntersuchung durchgeführt werden.

Weiters ist es wichtig, andere Ursachen dieser Symptome, wie z.B. Infektionen, Tumore etc. rechtzeitig auszuschließen. Die Krankheit beginnt bei einigen Patient*innen schleichend, so dass oft längere Zeit vergeht, bis die Diagnose gestellt wird. Andere Patient*innen dagegen entwickeln schnell stark ausgeprägte Symptome. CED verlaufen gewöhnlich schubförmig, können in wenigen Fällen aber auch chronisch aktiv sein, was nach 5 Jahren bei weniger als 5% der Patient*innen der Fall ist.

CED können auch zu Beschwerden außerhalb des Verdauungstraktes führen; Mediziner*innen sprechen in diesem Fall von einer „extraintestinalen Manifestation“. Dazu gehören Gelenkentzündungen, Aphten der Mundschleimhaut, knotige Hautrötungen (Erythema nodosum), wunde Stellen der Haut (Pyoderma gangraenosum), sowie Augen- oder Leberentzündungen

CED-CHECK

Der Selbsttest wurde von der CED-Gruppe des AKH Wien und der österreichischen Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie ÖGGH, Arbeitsgruppe CED in Zusammenarbeit mit UNIDATA GEODESIGN entwickelt.